砚台的深度探讨:古代砚的起源与演变

发表时间: 2023-04-15 12:57

一谈古代的砚

中国古代书具的特殊,不仅体现于笔墨纸的制作和使用上,

而且还体现在砚的制作和使用上。别的民族也有笔墨纸,只是没

有那么讲究,但却没有砚。只要使用墨汁,砚似乎就成了多馀的

摆设。其他民族没用过砚,我国古代早期也有不用砚的时候。明

代陶宗仪《辍耕录》中说,上古无墨,以竹挺点漆而书。同时代

罗颀的《物原》中也说,尧舜时以漆书于方册。在“墨”的章节

里,笔者猜测漆是早期颜料及墨的粘合剂。早期的蝌蚪文字表明

中国早期曾使用过硬笔书写文字。如果中国沿着硬笔书写的道路

发展,毛笔及砚台岂不是匆匆过客吗!?几千年来,硬笔一直作

为毛笔的补充与毛笔共同存在,但始终不能成为书具之主。只是

在二十世纪以来,人们才逐渐地普遍使用硬笔,渐渐少用砚,但

也并不意味着砚就销声匿迹了。

中国的文字从一开始就是以表意为主的象形、会意、指事、

形声的图画性的文字。每一个字都意味着一幅图画,或是某种感受,或某种经验,某种领会过程等诸多因素的积淀。以纯然的硬笔线条表达显然会遗漏文字不少的意蕴,造成文字乃至文化的巨大遗憾。硬笔长于刻划;软笔长于描画,比硬笔更能表达出文字的意味,而书写又是最普遍的日常文化活动,硬笔的使用只限于特殊的范围,这样,软笔就当然地成为书具的主人了。文字的选择在某个民族似乎有某种偶然性,但书具的样式却是文字样式的必然产物。这里,毛笔的必然使用还不能说明砚的必然出现,因为,墨汁的存在仍然可以取消使用砚的可能性。墨汁在早期的制墨中是出现过的,《拾遗记》中浮提国的神人所携带的金壶中,装的就是墨汁。

中华民族的主体从传统上是以农业生产为基本的生存条件,农业社会的形态,其主要的特征就是稳定。这种稳定所带来的积极效果即是追求文化的完美,在记载和保存文化的书写工具的采用和改进上,也能体现出追求完美的精神和情趣,首先表现在对文字意味的表达和保存上。要说便捷,毛笔远不如硬笔,竹简远不及纸张,但为了完美和长久,古人采用了似乎很麻烦的书具,竹简也是靠了行政命令最终才退出书具舞台,这都是追求完美的精神和情趣在起作用。

支配用墨的原则也同样是追求完美。笔者深信,古人用墨的实践中,肯定发现过,墨汁是现磨现用的为好,隔宿便暗淡而无光采,着纸也不牢固,干后遇水字迹便模糊不堪,甚至被水冲掉。陈宿的墨汁书写起来也滞笔、泥笔,给人很不舒服的感觉。再说,制墨的作坊也不能做到文人使用多少墨汁当天即生产多少墨汁。现代科技也没能解决墨汁的保存难题,用塑料瓶或玻璃瓶装的墨汁放久了,用来效果也不理想。正式的墨宝还是要用墨块研磨出的墨汁。现代技术生产出的蓝、黑硬笔墨水,还不可能与传统用墨的效果相提并论。既然使用墨块可以创造出无与伦比的笔墨效果,那砚的使用就不再是偶然的或无可奈何的选择了。即使用起来并不便捷,但追求便捷不是古人的生活情趣所在。东汉刘熙在《释名·释书契》中说:“砚,研也,研使墨和濡也。”和濡,即书写的美妙,宇迹的完美。至今人们还没能找出其他的方式能使墨和濡更甚于砚,怪不得古人饶有兴味地使用砚竟达几千年。

追求完美,还表现在砚台的装饰性上。在砚的使用中,装饰性一开始就得到充分的表现,与实用性并重。而笔墨纸,装饰性和实用性往往相互冲突,不是装饰性掩蔽了实用性,就是实用性压制了装饰性。砚则不然,其实用性固然奇特,却较容易被满足;而砚的装饰性却可以因时因人而不断翻新出奇,直到满足了使用者的情趣。并且二者决不相互冲突,而且往往相得益彰。在笔墨纸,最后装饰性都要服从实用性,成为实用性的附产物。而装饰性好的砚台,可以给书案乃至书斋增添光采;太朴素的砚台,则不免给人以寒伧之感;没有砚台的书斋,在古代则是不可思议的。

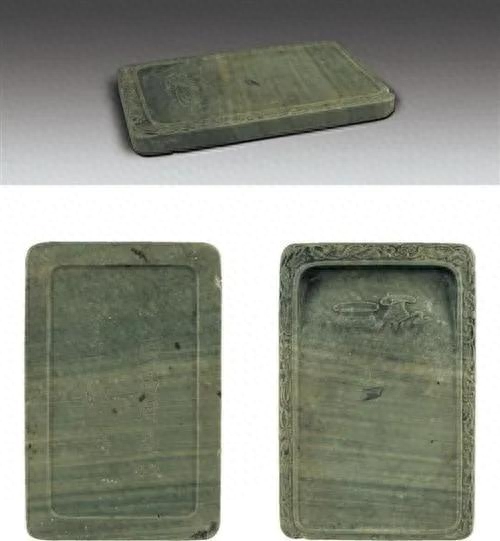

石之美,莫过于玉;玉之美,在坚密、温润、莹洁,利于雕琢。砚之美,在有玉石之德,雕琢之精;在于形制古雅,名称可心;是融生命价值于自然的艺术品,是书斋中赏心悦目的默友,是自然与命运无言的启示,是生死难离的不解之缘······

《说文解字》中说:“砚,石滑也,从石,见声。”段玉裁注说:“谓石性滑利也。江赋曰,“绿苔鬖髿乎研上。”李注:“研与砚同。按,字之本义谓石滑不涩,今人之研墨者曰砚,引申之义也。”是从砚石的实用性解释砚的石性。其中包含了矛盾的意味,石太滑,便不能发墨(磨掉墨);石不滑,发墨,但伤笔。这种矛盾竟能引发东坡先生的意趣,他在《东坡题跋·书砚》中议论道:

砚之发墨者必费笔,不费笔则退墨(即磨不掉墨,与发墨正相反),二德(即矛盾的对立性质)难兼,非独研也。大字难结密,小字常局促,真(正,楷)书患不放,草书苦无法。茶苦患不美,酒美患不辣-万事无不然;可一大笑也。

他接着说:

砚之美者止于滑而发墨,其他皆馀事也。然此两者常相害(冲突、矛盾)。滑者则退墨。余作《孔毅夫铭》云,“涩不留笔,滑不拒墨。”毅夫以为名言。

一语道破研的实用价值,可以破除对名砚的迷信。东坡在《评淄端砚》中说:

淄(即淄州,在今山东省淄博市东北的淄川一带)石号韫玉砚,发墨而损笔;端石非下岩者宜笔而退墨,二者当安所去取?用退墨砚如骑钝马,数步一鞭,数字一磨,不如骑骡用瓦砚也。

淄石砚与端(即端州,今广东省肇庆市)石都是常人不敢非议的名砚,如果用实用价值衡量,砚只一德者实无什么好处,不如用名不见经传的瓦砚。于砚如此,于人亦可:人不在名,而在德行。宋代的米芾(音fú)有类似的看法,他在《砚史》中说:

器以用为功。玉不为鼎,陶不为柱,文锦之美,方暑则不先于表出之绤,楮叶虽工,无补宋人之用。夫如是,石理则发墨为上,色次之,形制工拙又其次。文藻缘饰虽天然,失砚之用。发墨固然重要,费笔与否也必须考虑。不然,粗砺之石发墨虽佳,但无人取之为砚,因其形色粗恶。砚之为文房四宝之一,就在其文质俱美,二德齐全。太重实用,不免流为俗滥,为有见识者笑;偏重文饰,只供摆设,便失去了砚的作用。其实,他自己对砚就非常之讲究,他在《砚史·玉砚》中说:

玉出光为砚者,著墨不渗;其发墨有光。其云磨墨处不出光者,非也。余自制成“苍玉砚”。

砚石以玉质为美,从发墨为用,有很多讲究。米芾论《唐州方城县葛仙公岩石》说:

石理(石质)向日视之如玉,莹如鉴(镜)光,而著墨如澄泥不滑。稍磨之,墨已下而不热生泡;生泡者,胶也,古墨而不生泡者,胶力尽也。若石滑磨久则墨下迟,两刚生热,故胶生泡。此石既不热,良久,墨发生光如漆如油有艳;不渗也。

玉质坚密,故不渗墨;温润,故不易发热;墨磨而不发热,故墨汁如油如漆而有光艳。这就要求石质粗细软硬适中;磨墨轻重、快慢适中。所谓“适中”者,即恰到好处,体现出物性与日用的高度和谐,不仅造化不易,而且人为也极艰难。故砚“涩不留笔,滑不拒墨”者,堪为瑰宝。故砚要求“著墨如澄泥”,并且“磨墨无声”。总之磨墨之砚,不损墨色,不害胶性,并且不掩墨香,方为上品。琢砚之石,多以青苍为上,宋代叶樾《端溪砚谱》中说:大抵石性(也指石质,偏于质性)贵润;色贵青紫,干则灰苍色,润则青紫色。

砚石不是玉而似玉,是石头而非一般的石头。一般石头为砂岩石,多暴露于地表,是构成地壳的主要成分。砚石为泥质岩石,多藏于砂岩之下,在地壳中储量极少。砚石如同矿藏,极难发现,也极难开采。砚作为文房之宝,其美难得,其获取也极难得。所以,采砚石多在人迹罕至的深沟大穴。唐代徐坚的《初学记》中“溪源,石穴”记:“《永嘉郡记》曰:砚溪一源,中多石砚。刘澄之《宋永初山川古今注》曰:兴平石穴,深二百丈许,石青色,堪为砚。”永嘉郡,在东晋至唐初为今浙江省温州市。永初,南朝宋武帝刘裕年号。溪水源头,多为荒野,石穴二百丈。宋代吴淑的《砚赋》起句即说:“采阴山之潜朴,琢圆池于璧水。”砚石为泥质石,所以坚而不刚,细而不滑,滑而不腻,涩而不滞。砚石又长期涵濡于阴湿环境中,因此润而不燥,凉而不温。所以好的砚石,可以磨墨细润无声,润泽而墨汁不热,保持住墨既有的色泽、香味和光艳。

砚石质性之美难得,名砚的自然纹彩之美也难得。大凡名砚,都有其独一无二的纹彩,为造化成就,非人力能为。

端砚石的眼。即端石中含有的圆形斑块,如禽鸟眼目。实际上是砚石中所含的杂质。这些如禽鸟眼的圆斑,给砚石增添了许多生趣,也是识别端石粗细、润燥、滑涩的重要标志(后文将专节描述)。最奇的要数一枚叫“天成七星砚”的端砚,砚池外有七个眼排列而成的北斗七星状,竟毫厘不爽,真可叹为观止(见明代高濂《遵生八笺》)。

歙砚石的金星罗纹。也是砚石中的杂质所致。其纹彩多可入画,据宋代洪景伯的《歙砚谱》略作列举:眉子石其纹七种

金星地眉子

对眉子

短眉子

长眉子

族眉子

阔眉子

金眉子

外山罗纹其纹十三种

粗罗纹

细罗纹

古犀罗纹

金星罗纹

角浪罗纹

松纹罗纹

石心罗纹

金晕罗纹

丝纹罗纹

刷丝罗纹

倒理罗纹

乌丁罗纹

卵石罗纹

水舷金纹蕨状十种

金纹如长寿仙人者

青斑金纹如鹤舞者

金纹

如双鸳鸯者

金纹如斗者

金纹如枯槎(木筏)仙

人者

如金云气者

眉如卧蚕者

如双鱼蹲鸱者

金纹 如湖中寒雁者如金壶瓶者

罗纹,一种布纹,其化作图纹,可变幻无穷。

洮石砚的鸭头绿,也是无与伦比的色彩,其绿如蓝,其润如玉,美不可言。

青州(今山东省青州市)红丝石。经打磨后即见其纹理,红黄相间。大抵黄地者为红丝,红地者为黄丝。

燕子石。其石上有图案如燕子如蝙蝠飞翔状,实际上是石中所含三叶虫化石。其名又叫蝙蝠石。产于山东大汶口一带。上古此地为近海处,故有三叶虫。

美石既难得,一旦获得刻有三条盘龙,龙头下伸形成三足。研石雕成一个蹲羊,高4厘米。砚盖通高8厘米,表面刻有五龙,正中一龙,形体较大,昂首挺立形成盖纽;盖周围刻波浪纹,以衬托蛟龙出水的雄姿;其余四小龙较小,刻在纽四周的斜面上,如在水中游荡。整个砚盖采用深浮雕与浅浮雕相结合的方法。在盖底与盖纽相应处,刻有一略大于研石的圆形凹槽,研石恰好藏于其中。

汉代螭(音chī)盖三足石砚。1980年10月为甘肃省博物馆所收集,出土于天水市隗嚣宫遗址。砚通高12.5厘米,直径13.5厘米。砚盖刻作双螭盘绕,双螭有耳,互咬对方颈部,颈下透雕成孔。前右脚斜立向外,前左足曲跪,中腰盘转,后二足匍伏。砚盖斜面阴刻着二虎和斜平行线。盖曲凹处还遗留朱红色的痕迹。砚身通高5厘米,砚面平坦,周边略低,正与盖吻合。

龙是中华民族的图腾,神龙飞天历海,正是中华民族崇尚的雄健之象。砚的精巧就在雕刻与砚的实用性的高度和谐,设计极其巧妙,浑然一体,没有多馀或不足处,了无遗憾,是追求完美的结果。螭是没有角的龙,是龙的属类,与虎相配,体现了威严雄健。两枚砚都精雕细刻,像是官署所用。

再看宋代高似孙的《砚笺》中所列砚样和名目:

凤池砚玉堂砚玉台砚蓬莱砚辟雍砚

房相砚郎官砚凤字砚人面砚曲水砚

八稜砚四直砚莲叶砚马蹄砚圆池砚

玉环砚舍人砚水池砚太师砚东坡砚

都堂砚内相砚葫芦砚月池砚双履砚

只履砚方池砚斧砚圭砚院砚鼎砚

天砚·蟾砚

鏊砚

笏砚

瓢砚

璧砚

琴砚莺砚 箕砚山石砚山字砚鹰扬砚

太极砚汉壶砚凤嗉砚松断砚必定精雕细琢。在其身上融进自己的文化精神及生活情趣,方得尽兴。砚的研制可以有千姿百态,其实质不出精神和情趣两个方面。先看两枚出土汉砚:

汉代盘龙三足石砚。1976年山东省安丘县黄旗堡镇杞城村出土。石砚呈圆形,通高12厘米,直径15厘米,由砚身、砚盖和砚石三部分组成。砚身高4厘米,砚面平滑,尚存墨迹;周边以上所列,远不能穷尽既有的砚,但也可略窥见个中大概。

其中多有官署官爵及附属物为名的砚,明白地体现出文化人治国

平天下的生活理想,和以文治国的传统文化特色。

其名目样式的第二方面是体现文人的情趣,如表现文人生活

风尚的琴砚、莺砚、莲叶砚、汉壶砚等,以清高古雅为尚。见其

形,可思其境:琴之悠扬,山之峻拔壮伟,莺之清丽,莲之高

洁,马之逸态,汉之古远,鼎之沉雄·足令人思飘万里,神采

飞扬,岂非快事!这些情趣或许于社会无关,但文人一旦没有了

这些情趣,他的生命便会很快地枯萎了。

第三个方面是寄托了文人信念的名目或样式:蟾宫折桂,可

以激励文人的仕进之心,不应视为庸俗;东坡砚,寄托着对文化

巨人的深切缅怀;只履砚,可以想见达摩祖师面壁九年的执着,

激发人们为真理而生活的力量;松断砚,回旋着松树高洁坚贞的

韵律;四直砚,方刚有则,是为人品性的风范。

总之,民族的文化精神和文人士大夫的情操赋与砚台古朴文

雅的形象及名称,构成了砚台形制与名称特定的文化内涵。

古人取材制砚不止于用石。

铁砚,用生铁铸成。《拾遗记》载,张华作成《博物志》十

卷,晋武帝于御前赐与青铁砚。此物为于阗国所献铁,中国铸之

为砚。后世有熟铁为砚的。宋代李之彦《砚谱》记:“青州熟铁

砚甚发墨,有柄可执。”

铜砚。米芾《砚史·样品》载:“晋砚见于晋顾恺之画者有

···十蹄圆铜砚,中如鏊(音ào煎大饼用的平底铁锅)者。”

银砚。《魏武(曹操》上杂物疏》记:“御物三十种,有纯银

参带台砚,纯银参带圆砚大小各一枚。”

水晶砚。《砚史》记,是信州(今江西省上饶市)所出。不

能发墨,只能把磨好的墨汁倒进里面,当作盛墨汁的用具。陶砚、瓦砚。《砚史》记,陶砚,是相州(今河南安阳市)人用熟绢淘澄泥制成。瓦砚,《文房四谱》记:“魏铜雀台遗址,人多发其古瓦,琢砚甚工,贮水数日不燥。”

蚌砚,即以蚌壳为装饰的砚台。《南史·庾易传》记:“安西长史袁彖(音tuàn)钦其(指庾易)风,赠以鹿角书格,蚌盘,蚌研,白象牙笔。”

竹砚。《文房四谱》记:“西域无纸笔,但有墨,以瓦合,或竹节,即其砚也。”木砚,大概为隐士所作。《异苑》记,有个叫蒋道友的人,在水边见一“浮相”(即水上漂木),用来作砚,成鱼的样子,并画上道家的符谶,据说还有神力。

不管用什么材料作砚,都不及以石作砚。因为石质才是砚材的“真材本性”。《砚史》说,宋人以石为砚的正材。东坡《书青州石末砚》,说得极明白:

柳公权论砚,甚贵青州(今山东青州市)石末······此砚青州甚易得,凡物耳,不足珍。盖出陶灶中,无泽润理。唐人以此作羯鼓(古羯族乐器,唐代多用之于演奏西域乐曲。形如漆桶,下以小牙床承受,二杖击打,声音短促激烈)腔,与定州(今河北定县)花瓷做对,岂砚材乎?砚当用石,如镜当用铜,此真材本性也。以瓦为砚,如以铁为镜。人待之瓦铁也微而贵之也。轻粗能为墨,照影便称奇物,其实岂可与真材本性同日而论哉!

宋人多以此论为然。李之彦《砚谱》中对各种砚给予介绍后,也说,“砚当用石,镜当用铜,此真材本性也。以瓦为砚,如以铁为镜耳。”